Рассказы. Виктор Калинкин

Конец 80-х, полночь, «зеленая» линия метро на пути к Белорусскому вокзалу, в вагоне на полу крылатый муравей. Приходит мысль сначала вяло, как бы пробуя, а затем как вспышка – вот-вот во Вселенной произойдет катастрофа и прервется тщательно выстраиваемая веточка длиною в миллионы лет, но при этом не будет слышен даже слабый рокот Грома Небесного.

«Почему тебе дано жить?» – а потому, что на протяжении всей Истории твоей Родины предки боролись и выжили в большом Мире, чтобы и у тебя был свой первый, уникальный нематериальный маленький мир, соединяющий на старте три поколения. Мир, где всё по-настоящему: и любовь, и радость, и горе, и преданность, и доброта.

Миров множество, и когда естественным путем исчезает один из них, а с ним память и о том первом мире, другие, преимущественно чужие миры, этого не заметят. Но можно попробовать сделать так, чтобы твой первый мир, который всегда с тобой, не исчез бесследно и сохранился в твоих младших мирах.

Веточка (воспоминания, архивы, документы)

Один близкий мне человек говорит, оглянись, можешь не успеть.

Успел и сейчас должен рассказать вам обо всем, что увидел.

Половское

Мои отец, дед, прадед, прапрадед: – все были родом из села Половское Спасского района Рязанской области. Наше село расположено на правом берегу реки Оки, выше по течению Старой Рязани примерно на 18 км. В этом месте лесостепь сходит к широкой пойме оврагами и буграми. Как раз на таком изломе и стоит село. В пойме - заливные озера и бесконечные луга, на лугах - стада коров, овец, гусей, табуны лошадей. На реке напротив села и ниже еще с довоенных времен остались песчаные косы, намытые драгой при чистке русла. В то время, точнее, в 1938 году, и был найден тот древний чёлн-однодеревка, что был подарен жителями села городу и выставлен под навесом перед входом в Рязанский краеведческий музей.

Мои отец, дед, прадед, прапрадед: – все были родом из села Половское Спасского района Рязанской области. Наше село расположено на правом берегу реки Оки, выше по течению Старой Рязани примерно на 18 км. В этом месте лесостепь сходит к широкой пойме оврагами и буграми. Как раз на таком изломе и стоит село. В пойме - заливные озера и бесконечные луга, на лугах - стада коров, овец, гусей, табуны лошадей. На реке напротив села и ниже еще с довоенных времен остались песчаные косы, намытые драгой при чистке русла. В то время, точнее, в 1938 году, и был найден тот древний чёлн-однодеревка, что был подарен жителями села городу и выставлен под навесом перед входом в Рязанский краеведческий музей.

Прадеда звали Калинкин Филипп Поликарпович, родился он в 1867 году, когда Россия продала Аляску, а умер в 1942 году. Всё думал, придут немцы, а с ними придет и порядок. Сохранилась его фотография, сделанная в 1930 году. Выходит, что наш прапрадед был Поликарп, рождённый поданным российского императора Николая Первого, современник обороны Севастополя и походов генерала Скобелева. И вот на нем-то ниточка в прошлое обрывается.

Добрые 60-е. Дом Калинкиных стоит в пологой лощине в середине Заулка, продолжение которого ведёт через насыпь на «поляну» к Ромашиной будке над рекой. Дом кирпичный, пятистенок, заменивший сгоревшую в 1927 году избу. С крыльца виден спуск с бугра, по которому летними вечерами деревенские пацаны верхом без сёдел шумно и пыльно гнали в ночное табун гнедых и рыжих лошадей, но если взгляд выхватит в нем каурую или белую, то видишь только её. Слева от крыльца ворота в малый дворик, справа на стене пластина с нарисованной лопатой, как памятка, с чем бежать на пожар, палисадник с рябиной, плетень и ворота в сад.

Если подняться на бугор, эту часть со спуском называли «глинище» (всегда, как приедешь, бегом на глинище осмотреться), перед взором предстанет всё очарование окружающего вида, а внизу под березой – наш дом и часть сельской улицы с мелкой ромашкой по краям. Хорошо становится на душе, когда ступишь босыми ногами на эту дорогу, и пальцы погрузятся в бархатную пыль, а сделаешь шаг, между пальцами выпорхнут фонтанчики пыли.

Входишь в дом. Чудесный запах в сенях, деревенский квас на лавке. На первой половине кухня, русская печь с лежанкой, под ней подвальчик для обогрева молодняка в холодное время года. Герань на окнах, на стене довоеный пейзаж, написанный отцом: берег Оки у Пашкиной будки, песчаных кос еще нет. Под ним подлинный Манифест 1905 года: «Мы, Николай Второй, Самодержец Всея Руси…». В центре стол, в нем питерское фото дедушки в царской парадной форме с товарищем. Во второй комнате окна в сад, фотографии на стенах, камод, а в нем… старинные солдатские пуговицы с орлом! … штык трехгранный от трехлинейки!

Перед внутренним крыльцом малый дворик, где проходит вечерняя дойка с раздачей парного молока, на заборе ржавый диск от «Томпсона», шест со скворечником, в углу наши бамбуковые удочки, а черви для рыбалки предусмотрительно спрятаны от кур под крыльцо.

За домом в саду сарай. На его ближней половине содержится всякая живность. На дальней - двухъярусный сеновал, у входа место для слесарных поделок с наковаленкой из рельса, инструмент, вдоль стены крестьянская утварь: серпы, коса с рамкой для скашивания пшеницы и ржи, хомут, ремни; баллон от шасси Ту-104, весла, … наши луки со стрелами. Пол земляной, прохладный. Крыша крыта соломой. Изнутри у её основания и по стропилам множество налепленных гнёзд деревенских ласточек, их отличает от городских красное пятнышко на горлышке.

Летом мы обычно ночевали в сарае. В притихшем саду в смородине пел соловей. Около десяти дробно пролетал по насыпи «вернадовский» скорый. Изредка доносилось постукивание деревянной колотушки, с которой жители каждую ночь по очереди обходили село, проверяя, нет ли какой беды. Лежа на душистом сене, мы болтали. Под нами вздыхала и пережевывала траву корова, от неё же доходили вверх всегда смешившие нас звуки - журчание и шлепки об пол. Если мы не собирались на рыбалку, то звон утренней дойки не будил нас, а возвещали нам о приходе нового дня раннее щебетание суетливых ласточек и яркие полоски света в свежем воздухе и на стенах.

А за сараем по южной границе сада в тени ракит дремлет, покачиваясь в песчаном русле, ручей Рытвина, где, как говорила бабушка, поджидает непослушных малышей «Телешиха».

Дедушка

В селе, как и везде, был колхоз, назывался он «Путь Ильича». Вторым председателем был наш дедушка, Калинкин Андрей Филиппович. Дед Андрей родился 16 августа 1896 года. Еще до Первой Мировой женился он на Мирохиной Пелагее Васильевне, для нас она - бабушка Поля. В 1914-м началась война, и Андрей Филиппович был призван в царскую армию. Нам, внукам, рассказывал, что начало службы проходило в Петрограде, рассказывал, как на столичных парадах матрос выносил на руках царевича Алексея, как на брусчатке гарцевал Императорский Конвой, «все одни абреки». Было и питерское фото: на фоне сквера с низкой чугунной оградой стоят мой дед с товарищем, оба в парадных мундирах, околыши фуражек, говорил, желтые, какими должны быть в учебном батальоне. У нас есть копия другого фото, где он уже в полевой форме. Помню, что на оригинальном фото слева от деда стоит его товарищ, рядовой, на груди - «Георгиевский Крест». На погонах деда Андрея, кроме унтер-офицерской нашивки, виден номер полка - 268-й пехотный Пошехонский полк 2-й очереди, т.е. полк военного времени. Сыновья знали, и им льстило, что их отец служил в одном полку с будущим маршалом РККА [с Яковлевым Н.Д.].

В селе, как и везде, был колхоз, назывался он «Путь Ильича». Вторым председателем был наш дедушка, Калинкин Андрей Филиппович. Дед Андрей родился 16 августа 1896 года. Еще до Первой Мировой женился он на Мирохиной Пелагее Васильевне, для нас она - бабушка Поля. В 1914-м началась война, и Андрей Филиппович был призван в царскую армию. Нам, внукам, рассказывал, что начало службы проходило в Петрограде, рассказывал, как на столичных парадах матрос выносил на руках царевича Алексея, как на брусчатке гарцевал Императорский Конвой, «все одни абреки». Было и питерское фото: на фоне сквера с низкой чугунной оградой стоят мой дед с товарищем, оба в парадных мундирах, околыши фуражек, говорил, желтые, какими должны быть в учебном батальоне. У нас есть копия другого фото, где он уже в полевой форме. Помню, что на оригинальном фото слева от деда стоит его товарищ, рядовой, на груди - «Георгиевский Крест». На погонах деда Андрея, кроме унтер-офицерской нашивки, виден номер полка - 268-й пехотный Пошехонский полк 2-й очереди, т.е. полк военного времени. Сыновья знали, и им льстило, что их отец служил в одном полку с будущим маршалом РККА [с Яковлевым Н.Д.].

Полк входил в 67-ю пехотную дивизию. Дивизия была сформирована в 1914 году и подчинена командованию частями Гвардии и Петроградского военного округа, дислоцировалась в пригороде (это объясняет, почему сохранились и фото, и воспоминания о Питере). На фронте входила в 35-й армейский корпус. Участвовала в «Великом отступлении 1915 года», в оборонительных боях оставила Польшу и половину Белоруссии. Осенью 1915 на южном фланге Виленского сражения участвовала в боях за Барановичи, в марте 1916 – в Нарочанском сражении «за Париж», в июле 1916 в составе ударной армейской группы – в наступательных Скробовских боях под Барановичами, в июле 1917 – в наступательных боях за Сморгонь. В промежутках – бои местного значения и окопная война.

Летом 1917-го в одной неудавшейся атаке деда Андрея ранило. Наши солдаты по окопу отбежали немного и остановились. Дед присел за поворотом, но его бедро было заметно в просвете окопа, застучал немецкий пулемет и три пули попали в ногу. Отправили Андрея Ф. по железной дороге через Москву в Ташкент. Поезд с ранеными на нашей станции сделал остановку. Вышли из вагонов на левую сторону офицеры, сестры милосердия («барышни»), санитары.

Мы застали время, когда железная дорога этого направления проходила между селом и поймой Оки сначала по обрыву у станции, дальше, где начинался луг - по насыпи. Вид от станции на дальние дали, Оку и луга изумительный, в небе кричат чибисы, по ночам в траве - коростели и перепела, по фарватеру шлёпают колесами пароходы, чистый песок по берегам и на косах. Лежишь в струях воды между косами на отмели, а в высоком небе поршневые Як-18 из Рязанского аэроклуба, не спеша, фырча и поблескивая, наматывают фигуры пилотажа. Каникулы!

Офицеры «папироски закурили», все восхищаются видом, а дед, как был в нижнем белье, свалился с правой стороны с подножки в лопухи и крапиву, затаился. Поезд ушёл. Дед Андрей лежит. Видит, идет кум Иван, он его позвал, попросил, чтобы Поля с лошадью подъехала, забрала его. Так для нашего деда закончилась первая война.

Осенью 1917-го дед Андрей отправился в Питер. Был перед Октябрьским восстанием вагоновожатым трамвая. Потом стал красногвардейцем, защищал город. После Гражданской войны вернулся в село. Выбрали председателем колхоза. По Ленинскому набору в 24-м вступил в ВКП(б). На буграх, на «глинище» ночью в него стреляли.

В 1938 в их семье было четыре сына и три дочери, а в 1941-м дед Андрей снова ушел защищать свой Ленинград. На войне он стал пулеметчиком, вторым номером. Пулемет был станковый, системы «Максим», тяжелый, на колесиках и со щитком. Однажды начался воздушный налет, дед не растерялся, поставил пулемет на спину другому солдату и стал стрелять по самолетам. Налет отбили. Командир посчитал, что наш дед – герой, представил его к боевой награде. На фронте Андрей Ф. получил язву желудка, который ему почти весь удалили и освободили от военной службы, возможно, благодаря чему он остался жив. Андрей Филиппович награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», дважды был ранен. А бабушка Поля за рождение и воспитание семерых детей была награждена орденом «Материнская Слава» 3-й степени. О многом может поведать фотография из далекого 1944 года. Поза, глаза, руки Пелагеи Васильевны - о счастье, любви, гордости. На лице Андрея Филипповича – усталость от пережитого, отрешенность, на солдатской гимнастерке нашивки за полученные на фронте ранения.

Село немцы всё же бомбили, точнее, мост на железной дороге: именно она связывала центр России со Средней Азией, Южным Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Бабушка рассказывала, была на кухне, смотрю в окошко, вижу, самолет кружит над тем местом, где на «поляну» через железнодорожную насыпь сделан проход, а сверху поставлен мост. Вдруг от самолета что-то блестящее отделилось и полетело к земле. Это были две бомбы. Они разорвались, но ни в насыпь, ни в мост не попали.

Когда был совсем маленький, и мама в конце 1953 в Половском ждала разрешение на выезд к папе в Германию, мы с двоюродной сестрой Таней забирались к дедушке на колени, соперничая, лазили ручками за пазуху, под гимнастерку, дедушка нам делал «Бух!», мы пугались и всё повторяли вновь.

Когда был совсем маленький, и мама в конце 1953 в Половском ждала разрешение на выезд к папе в Германию, мы с двоюродной сестрой Таней забирались к дедушке на колени, соперничая, лазили ручками за пазуху, под гимнастерку, дедушка нам делал «Бух!», мы пугались и всё повторяли вновь.

Спрашивал, повзрослев, есть ли у нас предок, который был под Бородино, как звали. «Да, был… Фома!»,- сходу отвечал дед низким приглушенным голосом. «А почему бабушка Поля черноволосая, смуглая и нос не маленький?» - «Так она ж турчанка, ее предков привезли с войны». Кажется, все верили в это.

Мне было лет двенадцать и, как обычно, летние каникулы я проводил в деревне. Я уже много знал о дедушке, гордился им. Конечно же, задавая вопрос, какое у него было хозяйство до революции, я, обыкновенный пионер, ожидал услышать, что он был самый что ни наесть последний бедняк. Всё оказалось не так: хозяйство было крепкое, две лошади, три коровы, овцы и т.д. Ну, я и спросил, как ему советская власть. «А что, справедливая власть», - негромко ответил дедушка, продолжая, задумавшись, что-то мастерить у входа в сарай.

Об этом можно было бы не вспоминать, но лет через двадцать я уже был офицером, служил на Кубани в Армавире, и пришлось услышать эти слова вновь. Мы с товарищами зашли в парк у кинотеатра «Комсомолец», присели на скамейку. Идет в нашу сторону незнакомый старичок. Подошёл, мои товарищи завели с ним какую-то беседу про старину. Потом и я спросил, кем он был в Гражданскую войну. Он ответил, что был белым казаком. Кто-то поинтересовался, а доводилось, наверное, и красных убивать. «Да», ничуть не смутившись, говорит старый казак, «много мы их порубали в Песках» (известное жителям место массовых казней). А как ему советская власть, снова спросил я. И услышал слово в слово: «А что, справедливая власть».

Дедушка был спокойным человеком. Громких слов мы от него не слышали. С утра он, не спеша, занимался хозяйством: убирал в хлеву, разносил навоз, сажал рассаду, прививал деревья, правил плетень, сушил сено, завозил торф, сбивал масло и так далее. На с помогать не упрашивал, просто говорил, что надо сделать, например, снести мешки с огурцами на станцию. Мы взваливали на плечи и несли, а за нами дедушка, искусно лавируя между неровностями дороги, толкал перед собой тележку с остальными мешками. На этом неблизком пути по жаре я видел, как мой первый трудовой пот сбегает каплями по сгибу локтя.

с помогать не упрашивал, просто говорил, что надо сделать, например, снести мешки с огурцами на станцию. Мы взваливали на плечи и несли, а за нами дедушка, искусно лавируя между неровностями дороги, толкал перед собой тележку с остальными мешками. На этом неблизком пути по жаре я видел, как мой первый трудовой пот сбегает каплями по сгибу локтя.

После обеда дедушка выбирал занятие для души, любил поиграть на гармони, покурить на крыльце с газетой, поглядывая на улицу, или отдыхал в сенях. А мог сходить с нами искупаться и поплавать на озеро Мочила, чуть ниже того места, где ручей Рытвина впадает в Оку.

Как-то зимой по предложению папы приехал я к дедушке с бабушкой в Половское. Тогда я был «первой ласточкой» из их большой семьи, кто учился в институте. Сидим за столом, дедушка мне так просто говорит: «Дёржись, Витя!», и именно с таким ударением.

Дедушка умер 4 октября 1984 года, похоронен в родном селе. Только благодаря случаю, а это была командировка из Даугавпилса в Москву, я смог участвовать в подготовке ему последнего приюта и проводить его в последний путь.

Дорогая бабушка, прости, что в тот день я не нашел десяти минут, чтобы, обняв тебя, посидеть на крыльце, рассказать, как мы там живем.

Отец

Наш отец, Калинкин Алексей Андреевич, был третьим ребенком в семье Андрея Филипповича. Родился он 27 марта 1922 года. Это тот самый печально известный год призыва, от которого после войны осталось в живых только 3%. Отец учился в Рязани в Художественном училище, куда он поступил в 1938. В тот день, когда началась война, он был с двоюродным братом Кирюхиным Николаем за Окой на рыбалке на озере Тырница.

Николай уже в 20 лет был кадровым офицером. Направили его служить в 765-й стрелковый полк 107-й стрелковой дивизии. Полк был сформирован в 1939-м из сибиряков-алтайцев, накануне войны отмечен как лучший в РККА. Показывал папа фотографию Николая в доме его отца, дедушки Прони: - симпатичный юноша, по два «кубаря» в петлицах на воротнике гимнастерки. С войны он не вернулся, и мало что было известно о его судьбе. Теперь знаем: 1.09.1941 «убит в бою» за деревню Садки, участвуя в первой успешной операции Красной Армии. Останки Николая покоятся в центральном сквере города Ельня Смоленской области в Братском захоронении № 1.

Почти в каждом воспоминании ветераны 765-го полка с гордостью рассказывают о боях за Садки с немецкой частью СС, усиленной 40 танками. В конце августа полк немцев из деревни выбил, отразил все контратаки, а в начале сентября взял станцию Нежода и замкнул кольцо окружения. По свидетельству одного ветерана задачу полку на этом ключевом направлении ставил командующий Резервным фронтом генерал-армии Г. К. Жуков.

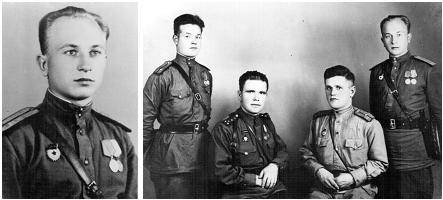

Отец имел полное среднее образование и в военкомате решили, что он будет офицером. Плохое зрение помешало стать летчиком, и отец был направлен в Рязанское пехотное училище. В апреле 1942 в звании младшего лейтенанта и с одним кубиком в петлице прибыл в Москву в распоряжение Кадрового управления РККА, в дни ожидания решения сфотографировался, эти два фото мы храним.

В мае отец был направлен на Западный фронт в район города Медынь Калужской области. Назначили начальником связи 293-го гвардейского минометного дивизиона реактивной артиллерии («катюш») 62-го ГвМП, вошедшего в состав формируемой 3-й Танковой Армии, которая в то время находилась в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования. Выдали кожаную куртку, перчатки-краги. В задачи отца входило, кроме обычных функций, выезд в составе передовой команды на место, откуда должен был производиться залп, рекогносцировка местности, подготовка позиции. Дивизион на марше получал по радио от передовой команды все исходные данные для стрельбы, выполнял необходимый расчет и установку, прибыв на место, сходу наносил удар, разворачивался и быстро уходил.

Немецкие разведгруппы в ближнем тылу охотились за «катюшами». 20-го июня позади фронта у села Гусево дивизион проводил учения с выездом на место передовой команды, и вот здесь-то она подверглась нападению такой группы. Немцы выбежали на опушку леса, началась стрельба. Стрелял и отец, справа от него была небольшая березка, боковым зрением он видел, как в ветвях крутится, падая, немецкая граната с длинной деревянной ручкой. Потом был разрыв, отец потерял сознание. Очнулся он на носилках, у него были осколочные ранения в левое бедро, голени и голову. Часть этих осколков под коленной чашечкой (всего 23) проносил он всю жизнь. Рядом всего одним крохотным осколком той же гранаты был смертельно ранен в горло, в кадык красноармеец.

Немецкие разведгруппы в ближнем тылу охотились за «катюшами». 20-го июня позади фронта у села Гусево дивизион проводил учения с выездом на место передовой команды, и вот здесь-то она подверглась нападению такой группы. Немцы выбежали на опушку леса, началась стрельба. Стрелял и отец, справа от него была небольшая березка, боковым зрением он видел, как в ветвях крутится, падая, немецкая граната с длинной деревянной ручкой. Потом был разрыв, отец потерял сознание. Очнулся он на носилках, у него были осколочные ранения в левое бедро, голени и голову. Часть этих осколков под коленной чашечкой (всего 23) проносил он всю жизнь. Рядом всего одним крохотным осколком той же гранаты был смертельно ранен в горло, в кадык красноармеец.

В настоящее время в списке Братского захоронения в селе Гусево Медынского района числится погибший в 1942 Калинкин Алексей Андреевич, однако в Центральном Архиве Министерства обороны нет сведений о солдате с таким именем, павшем в период с 1941 по 1944.

В августе после полутора месяцев лечения отец был назначен командиром радиовзвода 176-й отдельной роты связи 252-й стрелковой дивизии. Так в формуляре дивизии, однако, отец свой боевой путь более связывал с 924-м стрелковым полком этой же дивизии. В то время дивизия находилась на Урале под Пермью. До этого сражалась на Западном и на Калининском фронтах, участвовала в битве за Москву, с рубежа Тверца – Черкассы освобождала Калинин (Тверь), Старицу, участвовала в боях за Ржев, прикрывая отход своей армии, попала в окружение, с честью, но с большими потерями вышла из него. В июле 1942 дивизия была переведена в Резерв Ставки и отправлена для переформирования в тыл.

Прибыл младший лейтенант Калинкин на станцию Верещагино, здесь принял взвод, задача которого - обеспечивать штаб дивизии радиосвязью с вышестоящим командованием. На вооружении автомашина «газик», в кабине которой установлена радиостанция самолета-бомбардировщика фургонного типа РСБ-ф.

В начале сентября обновленная и окрепшая дивизия грузится в эшелоны и, встречая на пути только зеленые огни светофоров, перебрасывается к Волге, где решается судьба Родины. Выгружается, совершает 180-км переход и в составе 66-й Армии Донского фронта генерала Рокоссовского занимает участок обороны северо-западнее Сталинграда.

Первое столкновение дивизии с врагом произошло у балки Грачёвая. В этом бою бойцы радиовзвода передачу вели из окопа. Когда выбрались наверх, увидели, что кабина «газика» изрешечена осколками. Поняли, что вблизи передовой работать необходимо только из укрытия. Другими словами, на будущее, - «развернул связь, немедленно копай окоп для рации».

Затем были бои за хутор Вертячий, Казачий курган, Пять курганов, Городской питомник. Наконец, 19 ноября с артобстрела началось наше контрнаступление, «праздник», который так долго ждали. Было жутко от грохота канонады и рёва реактивных снарядов. Из-под развалин выходили немцы, и многие из них сошедшие с ума. С ноября 1942 по февраль 1943 части дивизии вели бои с окруженной 6-й немецкой полевой армией вначале на подступах к городу, затем в городе, а 30 января - заняли его центр. В полностью разрушенном городе-призраке, спустившись в какой-нибудь подвал, можно было услышать еле-еле произносимое «шпита-а-аль…», чтоб русские гранатами не закидали, и почувствовать тяжелый запах гниющих ран. В уличных боях отец был контужен. К концу сражения от солдат роты связи в строю осталось только четверо. И вот, 2-го февраля армия Паулюса, получившая в 40-м ключи от Парижа, капитулировала. По зимним дорогам потянулись многочисленные колонны пленных, в основном, немцев, и среди них не своим умом забредшие в донские степи румыны, венгры, итальянцы.

Весной и летом 1943 в составе Степного фронта генерала Конева дивизия с боями продвигалась только вперед в направлении Курской Дуги. В воронежских степях в минуту затишья отец уединился, вышел к большим меловым оврагам-балкам, стал делать зарисовки. В небе появился немецкий самолет, заметил отца и начал охоту за ним. Устав бегать, отец лег на землю, думает, попадёт в ногу или руку, черт с ним, лишь бы жив. Земля под ним вздрогнула, это бомба в землю вошла, но не взорвалась. Самолет улетел. Отец вскочил и тут же рядом споткнулся о парящее отверстие в земле. Была еще одна «встреча» с немецким летчиком. Часть находилась на марше. Вдруг команда «Воздух!». Бойцы и командиры – врассыпную. Вот и самолеты, летят низко, бомбят и стреляют вперед по курсу. Наши солдаты тоже стреляют и отец из своего ТТ, конечно. Вот очередной самолет приближается, звенящий винт, желтый кок, и в какое-то мгновение отцу показалось, что взгляды его и летчика встретились. По телу ток прошёл.

Рассказал об одном эпизоде, за умелые действия в котором был награжден. Когда немцев погнали от Курска, попалось группе, в которую входил отец, немецкое орудие. Орудие исправное, но без прицела. А идти пехоте не давала немецкая самоходка «Фердинанд». Она пристроилась за сараем, там же готовилась к стрельбе, выкатывалась, разворачивалась, стреляла, опять разворачивалась: нет вращающейся башни, и задним ходом уходила за сарай. Отец попробовал наводить через ствол, это у него получилось, но не хватало времени на выполнение точной стрельбы, т.к. при прицеливании ствол должен быть пустым, а пока вгоняли снаряд, цель смещалась. Тогда наводку он стал выполнять на угол сарая, а стрелять, когда появлялась пыль, которую поднимал «Фердинанд», начиная движение. После первых таких выстрелов самоходка ушла, дорога пехоте была открыта.

В конце Курской битвы дивизия освободила Белгород, затем её части взяли Казачью Лопань и вышли на территорию оккупированной Украины, в тяжелых боях 23 августа освободили Харьков. За проявленные воинами мужество и героизм дивизия в приказе Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина получила почетное наименование «Харьковская». Далее дивизия прошла дорогами кировоградчины, принимала участие в операции по освобождению Киева, ниже его форсировала Днепр. Вскоре Степной фронт стал 2-м Украинским (командующий - генерал Малиновский), в составе которого 252-я дивизия освобождала Умань, участвовала в сражении под Корсунь-Шевченковским. Здесь немцам и входящим в группировку бельгийцам дали возможность выйти из окружения, они, думая, что вышли, начали даже стрелять в воздух, но их встретили, а с флангов ударили танки и кавалерия. Взятые трофеи позволили сменить потрепанный на фронтовых дорогах «газик» на хорошо оборудованную немецкую штабную машину связи. Шутили связисты: поменяли «эмку» на «немку».

Завершая сражения на советской территории, дивизия освобождала города и села Молдавии: Унгены, Бельцы, Кишинев. Участвовала в Ясско-Кишиневской операции. Форсировала Буг, Днестр, Прут. В этих боях воины 924-го полка принесли ему славу, и полк получил почетное наименование «Кишиневский».

В то время отец не знал, что, пройдя с боями по Украине и Молдавии, он повторил, только в обратном направлении путь 5-го Заамурского конного полка, где в 1918 году был комиссаром его двоюродный дед Мелешин Яков Денисович, погибший под Кировоградом.

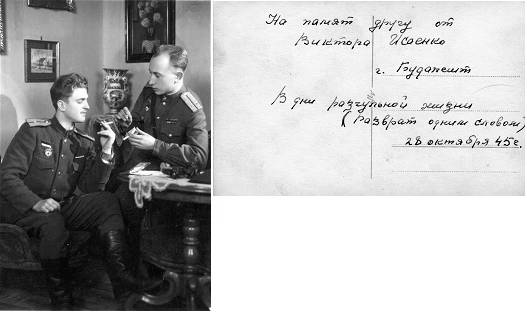

Начались бои в странах Европы. Рассказы отца о боях в Румынии не оставили заметного следа. Только то, что в сёлах румыны или «мамалыжники» (кукурузники), как их называли, были очень бедны. В ноябре 1944 года на западе Румынии, вблизи с границей Венгрии полк в ночном бою выбивал немцев из уездного города Арад. Вот что было написано на обороте одной фронтовой фотографии: «…В доме на углу улицы был пролом от снаряда. Мы через пролом вошли и увидели там стоящие на полу стационарные фотоаппараты. Из подвала вышел перепуганный старик-румын, поднял руки вверх, но мы его успокоили и дали закурить. Он нам предложил отсняться. Мы согласились, а потом быстро ушли. Дали ещё № полевой почты, и он нам в марте 1945 года прислал фотографии, когда наша дивизия вела бои в Венгрии. Мы были удивлены».

Бои в Венгрии сохранились в памяти отца как тяжелые. Это и отступление в районе озера Балатон, форсирование Дуная и взятие Будапешта. Весёлое тоже рассказывал. В одном венгерском селе зашли с товарищем в дом. Велосипеды оставили на улице. Заметили на спинке стула военный мундир, спросили хозяев-мадьяр, чей он. Из подвала вышел их сын: он дезертировал из армии. Родители были испуганы, но закончилось всё мировой: «Гитлер капут» и хорошим застольем. Продолжили путь на своих велосипедах навеселе и попали под перекрестный пулеметный огонь. С поля вблизи дроги наши им машут, кричат «ложись!». А те сразу не поняли, потом поняли - носом в дорожную грязь, чудом живы остались.

Бои в Венгрии сохранились в памяти отца как тяжелые. Это и отступление в районе озера Балатон, форсирование Дуная и взятие Будапешта. Весёлое тоже рассказывал. В одном венгерском селе зашли с товарищем в дом. Велосипеды оставили на улице. Заметили на спинке стула военный мундир, спросили хозяев-мадьяр, чей он. Из подвала вышел их сын: он дезертировал из армии. Родители были испуганы, но закончилось всё мировой: «Гитлер капут» и хорошим застольем. Продолжили путь на своих велосипедах навеселе и попали под перекрестный пулеметный огонь. С поля вблизи дроги наши им машут, кричат «ложись!». А те сразу не поняли, потом поняли - носом в дорожную грязь, чудом живы остались.

Рассказывал, как в Венгрии в коридоре штаба дивизии дал батон белого хлеба немецкому офицеру-медику, работавшему в госпитале для немецких пленных. Потом все дни, пока штаб размещался в том здании, если немец встречал отца, то издали переходил на строевой шаг и, проходя мимо, с поворотом головы отдавал честь.

В апреле в Чехословакии в ходе Венской операции, форсировав во второй раз Дунай и взяв приграничный город Комарно, подразделение, в котором служил отец, было отведено в тыл.

На обороте этой фотографии было написано: «В тяжелых боях в Чехословакии мы сильно были потрепаны. Это остаток роты связи. Нас отвели на три дня в резерв для пополнения и приведения себя в порядок. Мы во главе с к-ром роты на отдыхе после баньки и сытного солдатского обеда со 100 граммами в лесу прифронтовом поем любимые фронтовые песни. Я в фуражке… 14 апреля 1945 ». Отец в центре, одет в кожаную куртку.

На обороте этой фотографии было написано: «В тяжелых боях в Чехословакии мы сильно были потрепаны. Это остаток роты связи. Нас отвели на три дня в резерв для пополнения и приведения себя в порядок. Мы во главе с к-ром роты на отдыхе после баньки и сытного солдатского обеда со 100 граммами в лесу прифронтовом поем любимые фронтовые песни. Я в фуражке… 14 апреля 1945 ». Отец в центре, одет в кожаную куртку.

На всю жизнь запомнилось ему, как встречали русских «братко» при освобождении столицы Словакии Братиславы. На той улице, которую у немцев пять минут назад отбили, словаки тут же выставляли столы, несли вино, сливовицу, закуску, а за углом у перекрестка продолжался бой. За освобождение городов Европы дивизия получила второе почетное наименование «Братиславская».

“На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой,

А молодого командира несли с пробитой головой…”

Части дивизии сходу форсировали Мораву. Чехия, 5 мая 1945 года, впереди – Прага, позади – освобожденный Брно. За городом колонну нашей пехоты, которая была больше похожа на поток беженцев: кто на велосипеде, кто на телеге, кто на машине, встретил немецкий танковый заслон. Немцам нужно было хотя бы на чуть-чуть приостановить русских, чтобы основные силы могли оторваться и уйти к американцам, с которыми за нашей спиной готовился сговор. Четыре «Пантеры» выкатили из леса, начали стрелять. Наша пехота устремилась с дороги в поле, не принимая боя без поддержки артиллерии. Отцу всё было ясно: танки задачу выполнили, сейчас развернутся и уйдут. Он спокойно спрыгнул в кювет, прилег, утрамбовал на скате теплую влажную землю, начал что-то вычерчивать. Танки стреляли через дорогу по пехоте, бегущей по полю, по обочинам росли тополя, один снаряд попал позади в ствол дерева и разорвался. Стена горячего воздуха жестко толкнула сзади, вдавила в землю, осколок пробил околыш фуражки, ударил в левый висок, и отец потерял сознание, это был его последний бой.

Подобрали лейтенанта Калинкина санитары другой дивизии. Из родного полка, узнав об этом, отправили в госпиталь солдата-посыльного с вещами отца, среди которых были документы, фотографии, акварели, рисунки и всякая трофейная мелочь. Солдат не дошел до госпиталя, почему, не известно.

Мама

Наша мама, Вознюк Вера Даниловна, родилась на Украине 25 сентября 1922 года в селе Жуковцы Жмеринского района Винницкой области. Отец её был учитель. Были братья, младший и старший. Семья на какое-то время переехала жить под Читу в Ачинск (?).

Рассказывала, как зимой лепили всей семьей пельмени сотнями и выставляли их в мешках в сени на мороз, что японские солдаты-интервенты зимой прятали свои гениталии в меховые чехольчики.

Этот период оставил след в маминой жизни: знала о Лазо, Бонивуре, дальневосточные песни Гражданской войны: «Этих дней не смолкнет слава…», «По долинам и по взгорьям…», а также известные «Мы красные кавалеристы…», «…Были сборы недолги, от Кубани до Волги мы коней собирали в поход…», «Шел отряд по берегу …».

Мама любила русскую литературу, творчество Лермонтова, Пушкина, Толстого, Куприна, Булгакова. Из зарубежных – Цвейга, Мериме, Кнута, Моэма, Ремарка. Выигрывала в школьные годы все литературные викторины. А когда мне было немногим больше 12 лет, и я столкнулся с юношеской влюбленностью, дала почитать первые настоящие книги: «Юнкера», «Герой нашего времени», а позже «Казаки», «Три товарища», «Белая Гвардия». И малые наши детки тоже читали свои первые книжки, которые им предусмотрительно собрала их бабушка.

К сожалению, мама не смогла найти своих родных после войны. Какое-то время она переписывалась со старшим братом, но в 1945, когда брат (не помню, Сергей, Вадим…) был отправлен на войну с Японией, связь прервалась.

Начало войны застало маму в Аккермане (сейчас Белгород-Днестровский), небольшом украинском городке на берегу Днестровского лимана, там, где стоит старинная турецкая крепость. Она училась в педагогическом учебном заведении. Когда началась война, она и её подруги пошли записываться добровольцами в Красную Армию. Зачислили их в зенитно-артиллерийский полк зенитчицами, возможно, то была часть 15-й бригады ПВО. Один историк Войск ПВО говорил мне, что девчат стали призывать зенитчицами только с 1943 года, оказалось, что историку не все было известно.

Мама участвовала в обороне Одессы. Севернее Крыма танковыми клиньями Манштейна отступающий полк был рассечен: три дивизиона ушли на Сталинград, а два – в Крым. Мама оказалась в Крыму, участвовала в обороне Севастополя. Рассказывала о героях-моряках в чёрных бушлатах, за что немцы называли их «чёрная смерть», про то, что моряки снимали каски и надевали бескозырки, идя в штыковую атаку. Немецкие солдаты моряков, мягко говоря, сильно уважали, а их самолеты использовали каждый случай расправиться хотя бы с одним из них на выжженной солнцем крымской земле. Затем была трагическая эвакуация морем в Геленджик. Мама защищала небо Кавказа под Новороссийском, а в начале мая 1944-го, когда ещё не были убраны тела всех павших, с войсками вернулась в освобождённый Севастополь.

Я спрашивал маму, стреляла она из винтовки. Сказала, что один раз, когда ехала в кузове грузовика, полуторку дёрнуло, она зацепила винтовку, что лежала на полу, та выстрелила. Спрашивал, видела ли она немцев. Да, видела в мае 44-го много неубранных тел на Графской Пристани в Севастополе, вокруг стоял отвратительный запах. Удивлялся, у меня такие хорошие родители, но почему папа - коммунист, а мама нет. Она ничего не говорила.

Вскоре мама была ранена осколком в левую щеку и направлена на лечение в 141-й хирургический полевой подвижный госпиталь (ХППГ). После лечения ей предложили остаться в этом госпитале, где она в звании старшины медицинской службы встретила окончание войны.

В марте-апреле1945 госпиталь был развернут в Будапеште, а в конце апреля – в Чехословакии в поселке Насвад. Сегодня на карте Чехословакии нет местечка с таким названием. Есть поселок Нави-Сади. Он находится как раз в середине отрезка Будапешт-Брно, на его траверзе – Братислава, и более всего этот поселок соответствует тому местечку, где в конце и в первые месяцы после войны был расположен 141-й ХППГ. Наши соотечественники могли название поселка, приняв на слух, исказить.

В марте-апреле1945 госпиталь был развернут в Будапеште, а в конце апреля – в Чехословакии в поселке Насвад. Сегодня на карте Чехословакии нет местечка с таким названием. Есть поселок Нави-Сади. Он находится как раз в середине отрезка Будапешт-Брно, на его траверзе – Братислава, и более всего этот поселок соответствует тому местечку, где в конце и в первые месяцы после войны был расположен 141-й ХППГ. Наши соотечественники могли название поселка, приняв на слух, исказить.

В День Победы один выздоравливающий офицер высокого звания пригласил сестричек к себе в палату выпить за Победу наливки, а это был разведенный спирт с клубничным сиропом. Был повод радоваться и девчата вышли от него слегка захмелевшими. Совсем некстати в проходе появились носилки с раненым, мама задела эти носилки, они упали. На носилках был лейтенант Калинкин.

Вера, чувствуя вину, пришла к Алексею в палату раз, другой. Он сильно ослаб от потери крови, так как на поле боя долгое время находился без оказания медицинской помощи. Мама стала выхаживать раненого офицера, дала ему свою кровь, и это в значительной степени способствовало его выздоровлению. Вот так они познакомились и полюбили друг друга.

Вера, чувствуя вину, пришла к Алексею в палату раз, другой. Он сильно ослаб от потери крови, так как на поле боя долгое время находился без оказания медицинской помощи. Мама стала выхаживать раненого офицера, дала ему свою кровь, и это в значительной степени способствовало его выздоровлению. Вот так они познакомились и полюбили друг друга.

Победители

Когда стало известно, что госпиталь должен выехать в Союз, папа «похитил» маму, и с 19 сентября 1945 года они стали отсчитывать начало своей совместной жизни и свои юбилеи. Официально брак был зарегистрирован 6 января 1946 года в советском консульстве в Будапеште чуть ли не самим Молотовым. В этом городе они прожили до середины 47-го года.

Папа, Алексей Андреевич, и мама, Вера Даниловна. Будапешт, День бракосочетания. Боевые награды отца: орден «Красная Звезда» с отбитой красной эмалью на левом нижнем луче, медали «За отвагу», две «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». На снимке некоторые медали ещё не успели «подойти». Кроме орденов и медалей, папа носил справа Знак «Гвардия», выше - нашивки за полученные на фронте ранения: за легкое - красную, за контузию - черную и за тяжелое - желтую. После войны за безупречную службу он был награжден вторым орденом «Красная Звезда», а к 50-летию Победы орденом «Отечественная война» 2-й степени и ему было присвоено воинское звание подполковник. Награды и знаки не вернулись в нашу семью. Мама с июня 1941 по 1944 – зенитчица. Защищала небо Одессы, Севастополя и Кавказа. С 1944 по 1945 – старшина медслужбы 141 ХППГ. У мамы не было медалей за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа, даже «За Победу над Германией», она не считалась и участником войны. Кем её посчитал Наркомат Обороны после того, как она покинула госпиталь? Сохранилась Красноармейская Книжка, но она не с нами.

Папа, Алексей Андреевич, и мама, Вера Даниловна. Будапешт, День бракосочетания. Боевые награды отца: орден «Красная Звезда» с отбитой красной эмалью на левом нижнем луче, медали «За отвагу», две «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». На снимке некоторые медали ещё не успели «подойти». Кроме орденов и медалей, папа носил справа Знак «Гвардия», выше - нашивки за полученные на фронте ранения: за легкое - красную, за контузию - черную и за тяжелое - желтую. После войны за безупречную службу он был награжден вторым орденом «Красная Звезда», а к 50-летию Победы орденом «Отечественная война» 2-й степени и ему было присвоено воинское звание подполковник. Награды и знаки не вернулись в нашу семью. Мама с июня 1941 по 1944 – зенитчица. Защищала небо Одессы, Севастополя и Кавказа. С 1944 по 1945 – старшина медслужбы 141 ХППГ. У мамы не было медалей за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа, даже «За Победу над Германией», она не считалась и участником войны. Кем её посчитал Наркомат Обороны после того, как она покинула госпиталь? Сохранилась Красноармейская Книжка, но она не с нами.

В первое время папа был комендантом парома, курсировавшего через Дунай, мама - где-то медсестрой. Жили неплохо. На спички, соль, мыло, сахар в мало пострадавшей и обеспеченной продуктами Венгрии можно было выменять все, что угодно. Яичница из тридцати яиц на завтрак, жирный жареный гусь на обед – это становилось обычным.

Жили в квартире бежавшего венгерского аристократа вместе с лохматым пёсиком по кличке Шандор, который обожал бегать по клавишам пианино и подвывать, а наши офицеры научили его ползать по-пластунски, поэтому пупок у него был всегда голый.

Победители радовались жизни и часто по вечерам молодые пары собирались вместе. Мама к шумному обществу относилась настороженно. Отец же на вечеринках любил подурачиться, поплясать, размахивая над головой пистолетом, ему нравились всякие переодевания и страшилки. Сохранилась фотография, где папа (он стоит) с приятелем, известным всему «столичному» обществу покорителем девичьих сердец, проводят досуг в этой квартире.

Победители радовались жизни и часто по вечерам молодые пары собирались вместе. Мама к шумному обществу относилась настороженно. Отец же на вечеринках любил подурачиться, поплясать, размахивая над головой пистолетом, ему нравились всякие переодевания и страшилки. Сохранилась фотография, где папа (он стоит) с приятелем, известным всему «столичному» обществу покорителем девичьих сердец, проводят досуг в этой квартире.

И уже много лет спустя, когда мы были все вместе, услышав венгерскую мелодию, и папа, и мама всегда вспоминали, как в те годы в каком-нибудь будапештском кабачке к их столику подходил скрипач и исполнял для них чардаш, встряхивая гривой седых волос.

Летом 47-го отцу предложили новое место службы в Союзе: Сахалин. Поехали через всю страну поездом, далее пароходом. Прибыли – место занято. Предложили послужить на Камчатке. Прибыли – здесь тоже занято. Есть становится нечего: продовольственный аттестат просрочен. Родители остаются на судне, которое стоит на рейде в Авачинской бухте. Отец плетёт из каната лесочку, из жести делает блесну, ловит с борта рыбу, относит её на камбуз, там им жарят: капитан разрешил. Вскоре вызывают на берег, предлагают должность начальника приёмо-передающего радиоцентра на Чукотке. Находится она в Западном полушарии, недалеко Берингово море, за ним США: остров Святого Лаврентия, Аляска. Родители улыбнулись друг другу и, решив, что дальше уж точно никуда не пошлют, согласились.

Летом 47-го отцу предложили новое место службы в Союзе: Сахалин. Поехали через всю страну поездом, далее пароходом. Прибыли – место занято. Предложили послужить на Камчатке. Прибыли – здесь тоже занято. Есть становится нечего: продовольственный аттестат просрочен. Родители остаются на судне, которое стоит на рейде в Авачинской бухте. Отец плетёт из каната лесочку, из жести делает блесну, ловит с борта рыбу, относит её на камбуз, там им жарят: капитан разрешил. Вскоре вызывают на берег, предлагают должность начальника приёмо-передающего радиоцентра на Чукотке. Находится она в Западном полушарии, недалеко Берингово море, за ним США: остров Святого Лаврентия, Аляска. Родители улыбнулись друг другу и, решив, что дальше уж точно никуда не пошлют, согласились.

Прибыли в поселок Провидения, что на западном берегу бухты с таким же названием. В переводе с английского «Providence» – предвидение или предусмотрительность.

Через акваторию бухты напротив – поселок Урелики, а рядом с ним на горе Беклемеш над входом в бухту тот самый радиоцентр, который обеспечивал прямую, самую дальнюю связь с Москвой. Всё хозяйство - взвод солдат, в основном бывших фронтовиков, и лампы накаливания в рост человека, на лампу, если «плюнешь», то она зашипит.

Стали, жить. Жилище – вначале войлочная палатка, в ней буржуйка, позже – маленький домик с одним окошком. Питание – американская тушенка, порошок из черепашьих яиц и сушеные овощи, зелень, фрукты. В тонкие щели в непогоду пурга наметала внутрь сугробы снежной пыли, в голове намерзал лёд. Когда появились детишки, укладывали их спать между ног. Нередко утром по телефону надо было вызывать солдат, что бы те откопали вход из-под метровых заносов.

Рядом, между поселком и горой Беклемеш, озеро Эстихед, куда ходили в свободное время на рыбалку за гольцом. Ловили на блёсенку из пульки, из которой выплавляли свинец. Ставился маленький импровизированный шатер, расчищался снег, делалась лунка. Если лечь, прижаться ко льду, ладоням глаза от света закрыть, видно дно, гальку, рыбу. С первой кожицу долой и - на лёд. Как только рыбка замерзнет, можно сделать нарезку, строганину, посолить, достать и налить, наконец, спиртику и…!

Рядом, между поселком и горой Беклемеш, озеро Эстихед, куда ходили в свободное время на рыбалку за гольцом. Ловили на блёсенку из пульки, из которой выплавляли свинец. Ставился маленький импровизированный шатер, расчищался снег, делалась лунка. Если лечь, прижаться ко льду, ладоням глаза от света закрыть, видно дно, гальку, рыбу. С первой кожицу долой и - на лёд. Как только рыбка замерзнет, можно сделать нарезку, строганину, посолить, достать и налить, наконец, спиртику и…!

С открытием навигации в бухту приходили пароходы. Дрова, брёвна сбрасывали в море. Они прибивались к берегу либо их отбуксировали на вельботах. Дерево было на вес золота. Освобождающаяся деревянная тара выдавалась по списку, т.к. с её помощью можно было благоустроить жильё. Лошади, коровы, свиньи, птица дохли, не выживали. Танки, что присылали для усиления гарнизона, проваливались в мерзлоту или срывались в ущелья.

С открытием навигации в бухту приходили пароходы. Дрова, брёвна сбрасывали в море. Они прибивались к берегу либо их отбуксировали на вельботах. Дерево было на вес золота. Освобождающаяся деревянная тара выдавалась по списку, т.к. с её помощью можно было благоустроить жильё. Лошади, коровы, свиньи, птица дохли, не выживали. Танки, что присылали для усиления гарнизона, проваливались в мерзлоту или срывались в ущелья.

Иногда зимой в гости из тундры приезжал на нартах, запряженных собачками, знакомый чукча Амуму. Сразу спрашивал: «Калишики, водки дай». Выпивал разбавленный спирт, быстро хмелел, выходил на снег, втыкал длинный шест, набрасывал на голову капюшон кухлянки, ложился рядом с шестом, укутывался, собачки сразу же, как по команде, ложились тесно вокруг него и до утра под сполохами северного сияния все спали. К утру над ними наметало большой сугроб, виден один шест каюра. Вдруг из-под сугроба выскакивал Амуму, гикал, и только облако снежной пыли некоторое время ещё кружило на месте ночёвки.

В 1948, 16 августа родился брат Валентин. В 1950-м, 17 июня – я, Виктор, а в августе на американском фрегате по штормовому морю мы все отправились на Большую Землю во Владивосток. Приехала три года назад молодая супружеская пара, вернулась она, но с двумя сыновьями. Не хватало мелочи: была на маме та же шинель, те же сапоги, не было габардиновой синей военной юбки, из которой сшили писцовую шубку для старшего братика.

Впереди их ждали военная служба в горно-артиллерийском полку и жизнь в бараке в ауле Джау-Джикау под Владикавказом, где вкопанная до башни «тридцатьчетверка», кем-то забытая, продолжала держать оборону. А на десерт как приз – чистая, аккуратная Германия со следами войны, но без следов разорения, и служба в пяти советских гарнизонах 2-й Гвардейской Танковой армии. Наконец, в 1960-м их встретила ещё не оправившаяся от войны Россия со своими постаревшими покалеченными и нищими сыновьями в пригородных «трудовых» поездах и на асфальте перронов.

Мама умерла 5 августа 1974 года, похоронена в Рязани, отец - 23 сентября 2004 года, похоронен в Киеве. Их помнят дети, внуки и о них будут знать правнуки.

Немного к сказанному

Кавказ, Джау-Джикау. Начало 1953. Папа уже в Германии, нам пока нельзя. Я замерз, вбегаю в барак, налево, по коридору, опять налево, кухня, слева у входа сидит мама у нашего столика. Я утыкаюсь в ее колени, она берет детские пальчики в свои ладони и дышит в это милое гнездышко. Начинаю понимать – согревает не только огонь.

Март 1953. Умер Сталин. Траурные флаги на всех бараках, движение танков по ближнему шоссе.

Лето 1953. Папа приехал в отпуск! Я всё время летаю: он постоянно подбрасывает меня вверх. Офицер-сосед берёт меня к себе на лошадь в седло, и мы скачем. Ночью вижу первый запомнившийся сон: земля – это одна большая стиральная доска и меня на ней трясёт. Но вот вокзал, широкий перрон, поезд тронулся, папа на подножке, Валя в матроске, он рыдает.

Прячемся под столом, спустив пологом скатерть. Играем в обычное «кто кем будет». Мечтаем быть солдатами или шоферами. Страшно мне, как представлю, а если вдруг опять «родюсь», то ведь русским могу уже не стать.

Германия, Глау. 1953. Мы с мамой пока в Союзе. Из рассказа отца: «Остановили машину у гаштета, зашли, устроились. Рядом за столиком немцы, один долго смотрит на меня, потом встает, приближается, в глазах тревога, руки трясутся, тянутся к петлицам: «Панцер! Панцер!»». Он вновь увидел чужие танки …

Магдебург - Глау. 9.01.1954. Мы, наконец, вместе. На перроне пушистый снег, наши следы. Садимся сзади в кабину военного «Доджа», в нем печка, через дверцу видно огонек. Приехали, в квартире натоплено, в детской целый чемодан новых игрушек и даже заводные обезьянка с расческой – Вале и белая танцующая лошадка – мне.

Несколько дней спустя. Папа пришел на обед, пока ждет, начинает обстоятельный разговор с Валей. Я мешаю, пусть мало слов знаю, но надо поговорить и со мной. «Ну, давай». Несколько раз открываю и закрываю рот: забыл все слова. «Теперь поиграйте, а я послушаю последние известия». … Я не понял: они же на стенах и пачкаются.

Германия, Рослау. Лето 1957. Готовимся к отпуску. Мы у парикмахера-немца. Он, обходя кресло, прихрамывает и тихо беседует с отцом: они ровесники, парикмахер ранен под Сталинградом, колено парализовано. Слышу, как он сильно-сильно завидует тому, что мы будем в Москве и увидим Фестиваль молодежи и студентов.

Первый класс. На вопрос учителя, кто видел кита, отвечаю, что я видел: мы из бухты Провидения на корабле плыли. Невинная детская фантазия: мне даже трёх месяцев не было, но киты действительно были.

Мне нравятся наши солдаты, они сильные, высокие, всегда улыбаются: «Знаю, знаю, чей ты. Хороший у тебя отец». Когда солдаты идут строем на обед, останавливаюсь и жду, грянет лихо или нет «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!». Если да, можно даже вприпрыжку бежать дальше. А когда уже спать ложимся, и издалека доносится «Вьётся, вьётся знамя полковое, командиры впереди…», становится уютнее и теплее в нашем доме.

Вечером гулял, завернул в солдатский клуб, уселся на пол перед первым рядом и вместе с солдатами в тишине смотрел «Летят журавли» на стареньком экране под красным полотнищем, на котором белым «Да здравствует 40-я годовщина Великого Октября», а меня в это время по всему городку искали. Но не часто в клубе бывает тихо. Если показывают сладостный момент, обязательно у входа кто-то крикнет: «Дежурный (или такой-то) – на выход!», чтоб нарочно сорвать с места того, кому не положено расслабляться или того, над кем хочется пошутить. Когда уходивший возвращается с претензией, становится ясно, то была игра, и раздаётся дружный хохот. А бывает, просто кричат: «Дежурный!» и снова хохот, значит, момент такой. Хорошие солдаты были в Германии.

Поздний вечер. Все стоим у подъезда нашего дома, ждем, когда второй советский спутник пролетит, кому-то даже время известно. Одна из мам тихонько начинает напевать «Летят перелётные птицы…», песню подхватывают другие соседи и тоже тихо. А вот и спутник! Но я его вижу совсем коротко, прямо перед карнизом, и он уходит.

Примерно 1958. Иду со школы. Навстречу немецкий мальчик на велосипеде, впереди на поводке собака, он мне: «Мальчик, у меня собака!» Я в ответ: «Ду - швайн!» Зачем? До сих пор корю себя за это.

Копались вблизи двора, нашли патрон, положили в костер и отбежали к стрельбищу. Смотрим, папа с соседом идут на обед и как раз пересекают тир, нас не видят, а когда подошли к обваловке, раздался выстрел. Папа отскочил в сторону, прильнул к валу и стал внимательно смотреть вперед. Потом мы оправдывались, что мы не хотели напугать, мы играли, но только недавно понял, что папа, не ведая того, показал нам то, чему научила его война. Действительно, окажись в боевой обстановке кто необстрелянный, замешкавшись, мог потерять жизнь.

Россия, Половское. Конец 50-х. Мы с папой были на рыбалке за рекой на озере Тырница. Пора возвращаться. Подошли к берегу в темноте. Папа сажает нас в центр баллона от Ту-104, сам впереди, свесив ноги в воду, в руках веселки, отталкивается от берега. Сразу же нас окружила темнота: не видно воду, берегов, только звезды и огни далеких бакенов. Удачно прошли фарватер, какой-то промежуток между косами, за ними протоку, причалили к берегу и, поеживаясь от ночной прохлады, заспешили домой. В 2002-м папа признался, что часто вспоминает ту ночь и ругает себя: ему реальной представлялась трагедия, которая могла разыграться на реке по его вине.

Белоруссия, Орша. Февраль-май 1960. Уволенному в запас офицеру квартиру предоставляют в чужой для всех нас Орше, папа надеется временно. Окружающее видится мрачным, серым: много развалин, оставшихся с войны, даже в нашем дворе; люди в телогрейках, бедность, воровство под окнами. Одноклассники дразнят меня фашистом, пока папа не подошел к школе в форме и не объяснил ребятам, что мы делали в Германии, а военных в Белоруссии любят. Вскоре бывший папин командир помогает ему справедливо получить квартиру на родине.

Россия, Рязань. Осень 1960. Я уверенно и спокойно иду в школу после того, как новый красивый свитер из Германии отдаем соседу, а я надеваю кофту брата с заштопанными локтями, и это сближает меня со сверстниками.

12 апреля 1961. Солнечный день. На перемене узнаем - Гагарин! Всё, уроков не будет! Ликование теснится в груди. Бегу домой. Громкоговорители на крышах тоже безумно рады тому, что их освободили от ожидания регламентированных событий, и в паузах между маршами и патриотическими песнями повторяют – «Передаем сообщение ТАСС!». Вечером папа суетится у телевизора, ищет ракурс и на корточках делает снимки экрана.

14 июня 1966. Паспорт и первый прыжок. Метров с двухсот и до самого приземления Валя бежит подо мною. Не передать наш восторг на земле среди полевых цветов. Позже, а затем периодами подкрадывается тревога, когда стою у обреза двери и гляжу вниз на крошечную фигурку товарища, выполняющего комплекс, погружаясь медленно в бездну, и в который раз оказывается к месту ставшая понятной чужая мысль: «Я не могу бояться».

Август 1968. Днём прихожу домой, мама просит меня быть потише: «Валя приехал, спит». Он служит в Центральном спортивном парашютном клубе ВДВ, больше месяца был на Памире. Из газет знаем, что 28 июля была произведена выброска десанта на пик Ленина, что четверо погибли. Валентин сильно похудел, почернел, как только оказываюсь рядом, просыпается и быстро проговаривает: «А где ребята?», я его успокаиваю, и мы от души смеёмся. Немного позже участников эксперимента награждают медалью «За отвагу». Вторую награду, медаль «За воинскую доблесть» и благодарность от МО Валентин получает за прыжок на учениях со ста метров.

Зима 1969. У меня сессия. Мама после гриппа. Подходит сзади, прикасается лицом к затылку: «У тебя волосы пахнут, как у мужчины, одеколоном и табаком». После молчания добавляет: «Валя ласковее, а ты добрее».

Половское. 9 мая 1970. Мы приехали на открытие памятника павшим односельчанам. Памятник был спроектирован отцом по просьбе сельсовета. Приехали с папой его товарищи-ветераны в парадной форме с боевыми наградами: пехотинцы, танкисты, летчики, моряки. На открытии в центре села и в колхозном саду говорилось о священной памяти, о подвиге героев, о мире. Засветло распрощались с селом и выехали в Рязань. По пути выбрали овражек, на склонах его росли березы, а в центре - ровная полянка. Расстелили плащ-палатки, сели, помянули павших, выпили за здоровье живых, запели военные песни, немного позже стали плясать и, наверное, каждый так, как он это делал в 45-м. Папа исполнял свой танец в общем кругу, но в одиночку, высоко держа над головой кортик, плавно вращал им, тоже что-то выкрикивал, смеялся, обнимался с друзьями. Наверное, так он плясал и в Будапеште, о чем рассказывала мама. В мероприятии я не участвовал, но мама попросила быть рядом с папой, и, естественно, в тот день я был далек от сегодняшних мыслей о том, что пока ветераны живы, прав на радость и счастье они имеют гораздо больше, чем мы.

Рязань. Сентябрь 1972. Приезжаю с соревнований. Несколько дней назад мама перенесла инсульт. У меня шок, пару часов стою на балконе в ступоре. Мама меня не узнает, всё время зовет Валю.

Кубань – Центр. 5-9 августа 1974. Выехал в Рязань проститься с мамой. В Армавире в частной хатке осталась жена с грудничком. Пока лежу на верхней полке, комбайнеры, догоняя в очередной раз смещающуюся на север уборочную, меня немного обворовывают. Нет, не деньги. Впереди тяжелые проводы. Мама в скорбном убранстве, тонкий шрам на левой щеке, холодные губы. Поминки и встреча с родными помогают прийти в себя. На следующий день спешу назад, т.к. оформить краткосрочный отпуск не смог. Прошу у папы денег на обратный билет, мне стыдно. Когда вернулся, соболезнование услышал только от солдата.

Москва. Осень 1983. «Зеленая» линия метро, возвращаюсь из Академии им. Жуковского. В окне мое отражение. Не могу убрать с лица глупую и счастливую улыбку, видел её у Юрия Деточкина после его дебюта в «Гамлете», - мою работу поняли и признали диссертабельной,… спустя два года. Выходит правильно, что отказался от предложения перейти в разведку.

Латвия, окрестности старого Двинска. 84 – 92 гг. За Двиной вдоль дорог Латвии и Литвы вижу Братские могилы русских воинов, павших героев той «забытой» войны. Всякий раз думаю о дедушке. В то время не знал его боевого пути, теперь знаю. Мог побывать хотя бы у Нарочи.

Из Латвии русских просто выдавливают. «Россия, собирай свое разбросанное серое дерьмо!» - это о нас, военных. Плакат на все случаи: «Чемодан – вокзал – Россия!». В октябре 92-го бросаю квартиру и на КАМАЗе перевожу вещи и жену в Россию к новому месту службы. Ночью на шоссе авария: разрушилась цилиндровая группа. Мне надо вернуться. Остановил МАЗ. В кабине два молодых литовца. Посадили и все время в пути даже между собой при мне говорят только по-русски. В городе перед мостом выхожу, протягиваю деньги. «Что ты, друг, ты же в беде, счастливо!». Пришел в часть, для которой успел стать чужим. Помочь не могут: «аварийка не заправлена, неисправна, водитель не обучен». Спасибо, дали машину вернуться в соседний полк. В полку помог прапорщик, так и не увидев под летной кожаной курткой мои погоны, и мы ещё до рассвета поставили КАМАЗ в Крепости у наших мастерских. Не смог забыть эту ночь: после распада Союза встречи с хорошими ребятами многого стоили.

Украина, Киев. 90-е. Антонина, племянница второй жены отца, однажды за семейным большим праздничным столом заметила, что Алексей Андреевич немного отодвинулся в тень, и на лице его были слёзы. Он доверился Тоне и сказал, что вспомнил нашу маму, что жизнью своей обязан только ей, т.к. в госпитале Вера дала ему свою кровь, выхаживала его и «вытащила с того света». В августе 2010-го в Киеве, когда Тоня рассказывала нам об этом, с нами был наш внук Никита, и он помог мне дополнить последний абзац в тексте под заголовком «Мама».

Россия - Латвия. Начало 90-х. События ГКЧП ушли в прошлое. У мусорных контейнеров бледные лица, залепленные пищевыми отбросами. Страна оделась в камуфляж: торговцы, пенсионеры, дачники, бомжи и военные, которым не платят и не одевают, и теперь они стали больше походить на строителей-молдаван. Вспоминается анекдот того времени. Армии НАТО без войны оккупировали Россию. Что делать с военными? Спросили у замполита, тот предложил отрезать воротники и зашить карманы – сами вымрут.

На Ленинском проспекте на нашем пути останавливается хорошо одетая дама преклонных лет: «Молодые люди, дайте, пожалуйста, немного денег». Нам жутко неудобно, но у нас нет свободных денег!

Узнали, что некий агроном разрешил на пройденных комбайнами полях подбирать картофель. Сели на последний катер, приплыли, бегом вверх, набрали за час по мешку и быстро назад, с высокого берега уже виден катер. Разместились, отдышались, товарищ толкает меня в плечо – смотрите, а на борту-то только военные и бомжи!

В «Известиях» обширная статья «Последний диссидент», в ней интервью, и, кроме прочего, соучастие, выраженное словами: «Теперь, после освобождения, Вы сможете, наконец, выехать из России», на что «Последний» отвечает: «А как тогда я посмотрю в глаза бабушке у колодца». В 2010-м в известном шоу Вили Токарев с чувством исполняет послевоенную песню «Летят перелетные птицы». Прослушав, «судьи» дают оценку: заказная, отвратительный марш, лживая: все мечтали выехать за рубеж. Токарев задет за живое, он отвечает: «А вам такой патриотизм и не снился!»

Москва, последнее воскресенье сентября 1993. «Пойду, попрошу у Александра Владимировича пулемет». С этой неудачной шуткой провожаю обеспокоенную жену с Ленинградского вокзала домой. Сам иду в метро: с понедельника командировка, но на станции «Улица 1905-го года» выхожу вслед за двумя бойкими старушкам, догадываясь, куда они меня приведут: они несут одеяла защитникам Белого Дома, одна из них рассказывает другой, какие им вкусные блинчики напекла. Перед входом в парк им. Павлика Морозова шеренга дзержинцев в шинелях, каски у ремней, оружия нет. Справа на баррикаде сухой и сморщенный пожилой мужчина в штатском, на голове стальной шлем, в руках черно-желто-белый флаг. Не удержался, поднимаюсь, спрашиваю, почему «это» у него в руках. Говорит, что под этими знаменами Суворов и Кутузов вели полки к победам. Хочу поправить, но, заметив фотовспышки, спускаюсь и свободно прохожу в парк. В парке броуновское движение, но беспокойства нет, по периметру ходит, ссутулившись, мужчина с мегафоном и монотонно повторяет: «Запись добровольцев производится у восьмого подъезда». Не успела сложиться картинка, как начинается сутолока, передо мной появляется кольцо парней в черной униформе, кто-то произносит «Приднестровский ОМОН!», в центре Руцкой с мегафоном, рядом мужчины в штатском. Всё очень близко, запоминаются пышные усы Руцкого цвета светлого хаки, и что курит он непрерывно. Становится тесно, стихийно формируются шеренги, я оказываюсь в центре третьей от кольца, все сцеплены локтями, мне уже не выбраться. Руцкой начинает говорить. Коротко - он русский генерал, просит солдат не совершать ошибку и пропустить колонну. Начинается марш, я - то в полутора метрах от ОМОН, то в пяти. Впереди меня молодой донской казак, на нем белая пожелтевшая баранья папаха, защитная гимнастерка, синие шаровары, стоптанные сапоги, шашки, ногайки нет. Перед казаком монах в бедном черном, ниже мелькают такие же сапоги. Обращения в шеренгах – «братишка», и так бережно, доверительно. Скандируются лозунги «Банду Ельцина – под суд!», «Руцкой – президент!». Смотрю влево, по тротуару колонну сопровождает в плащ-пальто майор ВВС, с виноватой улыбкой он заглядывает нам в лица. На подходе к американскому посольству колонна загудела, я оглянулся – много как нас. По набережной обошли Белый Дом и вернулись в парк, где должны выступить лидеры. Через пять минут ожидания я выбрался из толпы и побрел к метро, сзади донеслось, что запись производится у 8-го подъезда.

Через неделю утром, проходя по коридору, слышу возбужденные голоса, захожу, идет прямой репортаж CNN: Белый Дом, мэрия, набережная, мост, танки, генералы, штатские. У Белого Дома и мэрии многочисленные толпы сторонников Верховного Совета. Вереница БРДМД проезжает по набережной, дула их скорострельных пушек направлены на Парламент и они начинают стрелять! Начинают стрельбу танки с моста, приседая и покачиваясь после каждого выстрела. Все это сопровождается далеким сплошным «горохом» автоматных очередей. Толпа заметалась... Так же как при обрушении в прямом эфире башен Близнецов, возникает ощущение нереальности, но рассудок подсказывает, что на твоих глазах с черным дымом души уходят в небо. В кадре врачи у мэрии, они оказывают первую помощь и нервно, с болью говорят, что поражения, в основном, в шею и в голову, по-видимому, ведется снайперская стрельба, что среди убитых много казаков. Вскоре все заканчивается. Из Белого Дома выходят люди и среди них тот самый майор ВВС с той же улыбкой. В первые дни в прессе еще можно было увидеть фотографии – свидетельства событий того дня: на одной - у остановки тела пяти-шести молодых людей в джинсах, кроссовках, курточках; вот снайпер на чердаке дома напротив, нога поставлена на низкий подоконник, в руках СВД, его цели где-то внизу, за рекой. Можно было прочитать и о жесткой фильтрации в московских двориках.

Через неделю опять командировка. Когда завершили работу, офицеры предлагают проводить их к Белому Дому. Холодные сумерки, тишина, гарь на стенах, битое стекло, мусор, пустота. Поднимаю девичью туфельку на шпильке, подержав немного и не найдя разумного решения, ставлю на крышу черной иномарки.

В гордом интервью президента ключевая фраза – «с советской властью покончено»... Невольно вспоминаешь, что за пять лет до этого в «Комсомольской Правде» была напечатана карикатура с картины Перова «Охотники на привале», где бывалый произносит: «Уверяю Вас, перестройку начала КПСС!».

Проходят дни. На совещании командир предлагает всем тем, кто не согласен, подать рапорта на увольнение, но я не в школе, когда легко и свободно реагировал на провокацию классного руководителя: «кому не нравится, может выйти из класса!». На стене дома появляется граффити: «Таманцы - поганцы».

Тверь. Июль 1997. Босой бегу по набережной за двумя балбесами, ограбившими в зеленой зоне у пляжа женщину. Догоню, а что делать буду, не знаю! Догнал, задержали. Спустился к Волге смыть кровь. Начинаю ощущать появление признаков самоуважения за то, что не смалодушничал, заставил себя всё сделать правильно.

Март - август 2010. Надо помнить тех, кто перед нами прошёл, он в любом случае что-то нам да оставил, надо только оглянуться вокруг, поискать. И ещё - вспоминая близких, не ведая того, мы даём себе оценку.

Суровые рассказы

Некоторые рассказы о войне я слышал от папы редко, может быть, по разу каждый из них или когда он в День Победы выпивал немного водки, или когда в гостях был кто-то из ветеранов. Оказавшись слушателем этих рассказов, чувствовал, что подобные воспоминания отзывались болью в его сердце. Рассказы не о том, как снаряд пробивает навылет бойца, и он на глазах чернеет, и не о том, как у раненого командира ищут входное отверстие на груди, затем, перевернув, чтоб перевязать, - выходное и видят, что вся шинель сзади в клочья, а под ними легкие шевелятся, дышат. То были, главным образом, рассказы об отношении к врагу, об излишней и неоправданной жестокости, о загрубевших сердцах.

Воины 252-й стрелковой дивизии, уже были знакомы с результатами фашистской оккупации. В 1943, когда пошли вперед, у многих появилось желание мстить, и оно с прохождением по освобождаемым территориям только усиливалось. В штабе был офицер, у которого семья погибла под Харьковом. Этот офицер имел неординарную внешность: носил кубанку, шашку, шпоры. Обычно он проводил допрос пленных. Вдруг, начиная с какого-то допроса, стал задавать им один и тот же вопрос: был ли тот под Харьковом. Если пленный давал утвердительный ответ, офицер тут же выхватывал шашку и рубил пленного. После повторения этих случаев, офицера забрал Особый отдел и в полк он не вернулся.

После завершения Сталинградской битвы по зимним дорогам шли нескончаемые колонны пленных. Они шли и умирали. Если надо было справить нужду и расстегнуть для этого брюки, то потом застегнуть их окоченевшими пальцами мог не каждый - так и шел немец с брюками на щиколотках. Груды тел у обочины. На одном перекрестке специально для этого поставленный замерзший труп немецкого солдата, разведя руки, указывал какое-то направление.

Дивизия находилась в районе Прохоровки на Курской дуге. Из расположения полка увидели, как на парашюте спускается немецкий летчик. Решили взять в плен. Сели в машину человек пять, не больше, отец тоже. Это была крытая полуторка. Подъехали. Пилот отстреливаться не стал, совсем молодой, ранен в руку, прижимает ее к себе, без шлема, блондин, в высоких ботинках, поверх которых выпущены белые шерстяные носки. Показали, чтоб он поднялся в кузов, но у него это никак не получалось: раненая рука мешала. Один из офицеров решил помочь ему и поддержал, чтоб подсадить. Немец наотмашь ударил офицера по лицу. Стрелять в него не стали, столкнули здесь же рядом в отрытый кем-то окопчик и закопали.

Рассказ о «синежупанниках» я услышал от отца в 80-х. Молодежь освобождаемых территорий сразу же призывалась в Красную Армию. Полевым военкоматам разрешено было зачислять их в строй и направлять в часть, ведущую бои, без обучения, без выдачи обмундирования. Когда наши армии пошли на запад, так поступали везде, так было и на Западной Украине осенью и зимой 1944-го. Родители наскоро собирали парней, те надевали обычные для той местности темно-синие жупаны или кафтаны, а в вещмешок укладывали знаменитое украинское сало. Многие в первом же бою погибали, иногда недалеко от родного села, и на полях лежало много темно-синих бугорков. Солдаты знали, что там лежит сало, и этим пользовались. Грустная история. Позже, в 2009-м об этом призыве услышал я уже от украинских СМИ. Представлено это было как спланированное уничтожение молодежи западных районов Украины. Ведущая украинского ТВ почему-то их называла «чернорубашечниками», а о синих жупанах и сале речь, конечно, не шла потому, как журналистов там не было.

Освободили одно село. Небольшой немецкий гарнизон во главе с фельдфебелем сдался без боя. Наши солдаты за околицей обнаружили недогоревший стог, наверху горизонтально лежащую длинную лестницу, а под ней обугленные тела юноши и девушки. То есть, те, кто это делал, прижимали края лестницы, пока мучились молодые люди. Солдаты схватили фельдфебеля и бросили головой под гусеницы проходящих танков. Бабушки, тётушки запричитали, сынки, что вы наделали, он нас не обижал, шоколад детишкам давал, а те, кто натворил - они чужие, пришли и ушли, они даже по-немецки не говорили.

Поздним вечером или в Румынии, или в Венгрии проходили мимо разрушенной мельницы. Услышали стон, зашли, посветили фонариком. Внутри обвалившийся потолок, кирпичи, металл, балки, брус. Под завалом кто-то стонет. Подошли, видят враг, он в бреду, ниже груди всё раздавлено, слышится запах разложения - помощь уже не нужна. Кажется, отец вытащил пистолет и, собравшись духом, исполнил трагическую миссию.

Венгрия, январь 1945. Германские войска предприняли контрнаступление в районе озера Балатон. Немецкие танки прорвали боевые порядки дивизии на фланге, обошли и заходят в тыл. Дивизия вынуждена отступать. В распоряжении командования два-три десятка пленных, они в сарае. Принимается решение: противнику его солдат не оставлять. После выполнения приказа из-под порожка наружу побежали ручейки крови.

Утро туманное… нивы печальные

Возможно, и тебе не нравится одиночество на жесткой полке вагона, или в третьей электричке за день, или в выходные ненастные дни в часы ожидания возвращения домой близких и прочее, прочее. Но есть одиночество, радостное для Аксакова, милое для меня - это время на охоте, медленно, но неумолимо идущей к завершению.

Уже ранним утром, оставив далеко позади железнодорожную станцию и раскладывая на траве снаряжение, начинаешь чувствовать себя свободным не только в выборе маршрута, собственных действий, но, главное, в выборе темы для раздумий или заветного окошка для погружения в свою память. Ты в ожидании новых интимных встреч с природой, c ее звуками и явлениями, ожидаешь приобретение новых оттенков в понимании сути вещей. Сама же дичь уходит на второй план, добыча ее – весьма редкая награда или приз за многие пройденные километры, за испытание себя в этом одиночестве.

Середина октября. Вышел на станции, выбрав на сегодня маршрут в глубине дикого леса на удалении 4-7 километров от дороги. Конечная точка маршрута на третьей станции позади меня. Всего по карте около 20 километров. На маршруте будут завалы и обширные низины, заполненные осенней водой, бобровые плотины, так что наберутся все 25-30.

Вначале - полем. Пройдя половину, замечаю, над дальним лесом колышется, приближаясь, серая полоска – гуси… и вот они рядом! Летят невысоко, видимо, сядут здесь, знаю, потом к ним не подойти, да мне и не надо: желание услышать гусей уже исполнилось и их тревожный осенний крик навсегда ляжет на сердце, как тонкая осенняя паутинка, легкой невыразимой тоской.

О птицах

Увидеть высокий полет больших птиц - не редкость. Но совсем по-иному и слышишь, и видишь, когда они летят низко, например, лебеди. От их близкого полета создается впечатление, что кто-то над ухом точит огромную косу: «Зум! - Зум! »

И ворон, прервав, увидев человека, свой бреющий полет к тому месту, где прячешься ты, встанет на дыбы, его крылья издадут такой же звук и отбросят упругий ветер. Однажды меня у опушки обогнал ворон. От леса отделился сокол, догнал ворона и попытался его атаковать сверху. Ворон в полете перевернулся на спину и выставил лапы. Сокол отпрянул и повторил атаку, а ворон – свои действия в обороне. И все прекратилось! В другой раз держал на прицеле бегущего навстречу русака, а когда готов был выстрелить, на него вдруг упал ворон, я вздрогнул, дробь прошла стороной, а ворон и заяц исчезли каждый по-своему.

Утиная охота. Солнечным утром в начале сентября на карьерах брел по бровке. Деревца и мелкая поросль скрывали меня спереди, и, именно с этой стороны неожиданно налетела большая стая журавлей из нескольких клиньев. Они или выбрали уже место для жировки, а потому снизились, или только взлетели с ближнего болота потревоженные. Проходили красивые птицы над самыми вершинами деревьев, казалось, видел перо у каждой. Их трубные гортанные переговоры - совсем не то курлыкание, что доносится до нас с высокого неба. Вожак своего клина делал несколько взмахов и замирал, эстафету принимал второй, за ним – третий, и так до последнего. Когда последний взмахнул крыльями, лидер уже начинал гнать следующую волну. Поразило: ветви берез зашумели, нехотя закрутился легкий вихрь, подобный августовскому, а в душе моей - «мне так свезло, так свезло!»

Еще не так давно, по выходным я приходил затемно на пяточек, над которым, заметил, ранним утром на озимые пролетали тетерева. О приближении нужного времени сначала предупреждали карканьем вороны, затем должен был простучать дятел, после этого уже в любую секунду можно было увидеть или услышать стаю. В безветренную погоду обязательно выделишь среди других слабых звуков приближающееся гурканье, похожее на воркование. Петухи издают его, наверное, непроизвольно всякий раз при опускании крыльев. Пока сидел на бревне в окружении высокой, как камыш, травы, ко мне подлетела маленькая невесомая светло-серая птичка, у щеки уселась на прочный стебель, следом на стеблях и ветках пристроились другие. Птички, находясь в постоянном движении, разглядывали меня, тихо пересвистывались. Я распрямился, прислонился спиной к стволу, повернул голову – ничего! Но видел и уверен был - для них я не бездушный пень. Сидел, смотрел, и ничего не замечал вокруг. После того, как над головой с шумом и свистом пронеслась стая, мне осталось только собраться и пойти гулять по полям.

Слабенький мороз, почти ноль, скучаю на номере между двух, трехметровыми елками в надежде услышать приближение гона. Лениво рассматриваю крохотного комара, плавно кружащегося передо мной. Наверное, разгребая снег и утаптывая место, я потревожил его сон. И здесь я заметил клеста слева в метре от себя. Всё! Если тебе повезло, хочешь видеть – не шевелись! Так и стоял, задерживая взгляд на нем и изредка переводя на заячью тропу. А зеленый клёст увлеченно шнырял среди еловых лап, удовлетворяя свой интерес. Удивительно, эта птица с перекрещенными серповидными половинками клюва зимой в лесу выводит птенцов.

В боровом лесу на сосне ниже кроны или, как говорят, в полдерева боком ко мне сидела сова. Что-то подтолкнуло, подойди, посмотри, ну и пошел по мягкому мху. Метров двадцать-тридцать оставалось, и она повернула голову… я же весь в мурашках, повернулся к ней спиной и ушел, не оборачиваясь, чувствуя между лопаток слабое место. Ужасен был пронизывающий немигающий взгляд ее глаз в центре больших розеток, созданных перьевым обрамлением, и все это в оттенках темно-серого, мертвого.

Во время пожаров в июле 99-го приблизился к канаве, за которой продолжало все съедать ненасытное пламя. На подходе шумно упало дерево, быстро потеряв корни на торфяной почве. Неожиданно с противоположной стороны навстречу взлетела тетерка и скрылась рядом на моей стороне. А за ней канаву начинают перелетать покрытые пухом серо-желтые комочки на крохотных крылышках, усердно помогая себе в полете звуками «пи-пи» - чудо! Но почему в мою сторону – ясно: в другой стороне огонь! Доживет ли поздний выводок до следующей весны?

***

Вхожу в лес, где утренний свет переходит в медленно тающие сумерки. Стараюсь двигаться от одного участка леса с хвойными деревьями до другого к заброшенной дороге, которая, петляя две третьих пути на восток, а затем, сворачивая к югу и снова на восток, приведет меня к большому полю в лесу. Слева, не всегда близко будет речка Терёбинка, справа, в двух-трех километрах просека, заблудиться невозможно. Почему от одного до другого? А, иначе, рано или поздно попадаешь в низины с «бредняком» и завалами. Весь будешь исхлёстан крапивой, ноги будут вязнуть в грязи и запутываться в ветвях, сзади за воротом и в сапогах накопятся хвоя и листья, а ружье будет постоянно сваливаться с плеча, и станешь плохо соображать: а где же дорога.

Медленно иду, не останавливаюсь, прислушиваюсь, стараясь уловить пение рябчика - это звуки «ти-и», «тиу», «ти» в разных сочетаниях в зависимости от местности и пола. Его исполнение тянется секунд пять-семь, оно похоже на простуженное сиплое «пение» снегиря, но тоньше, выше. Услышу, выберу место и попробую подманить. Снимаю ружье с плеча: из-под завалов и елочек могут и рябчик шумно взлететь, и заяц выскочить, а с вершины дерева сорваться глухарь, с треском ломая сучья. Кроме того, на подходе заметил стаю тетеревов, поднявшихся из травы в этот лес покормиться почками на березах, а потом на самых прочных ветвях и сучьях, бормоча и хлопая крыльями, попетушиться перед курочками. Не хочу только столкнуться в лесу с лосем-быком или кабаном. Медведей грибники и скорая зима уже загнали в далекую и непроходимую крепь.

Разные встречи